|

Paule : Mardi matin, nous repartons donc en bateau avec un premier arrêt pas très loin du Lodge. Des danseurs nous attendent sur un petit monticule car la rivière est assez haute et recouvre le terrain où ils dansent d’habitude. Ils sont nombreux, pas loin de 20 hommes, femmes et même jeunes enfants. Les femmes portent des pagnes faits de fibres qui ressemblent presque à des jupes et descendent jusqu’au genou. Elles ont le buste nu et portent seulement des colliers faits de divers fruits locaux. Les hommes ont des pagnes beaucoup plus courts et qui recouvrent seulement leur sexe alors qu’ils ont souvent des branches qui masquent leurs fesses. Ils portent également des colliers traditionnels faits d’un coquillage assez long et plat qui s’appelle un kina et qui leur servait autrefois de monnaie d’où le nom actuel de leur monnaie officielle. |

|

|

|

|

|

On a le droit à la danse du poisson. Un homme porte une sculpture assez colorée représentant un poisson. Chris nous explique l’origine de cette danse et nous en raconte l’histoire : « Il était une fois un pêcheur qui lança sa ligne dans l’océan, mais au lieu que ce soit le pécheur qui sorte le poisson de l’eau, c’est le poisson qui a attiré le pêcheur dans l’eau et l’a conduit dans son repère où il l’a gardé pendant 11 jours. Puis il l’a libéré contre le paiement de 11 porcs (toujours le porc qui joue un rôle très important) et la promesse de perpétuer la danse du poisson ». |

|

|

|

|

|

Comme dans tous les villages que nous visitons il y a des objets d’artisanat exposés par terre et destinés à être achetés par les touristes qui visitent le village. Nous y achetons un objet fait d’une coquille de noix de coco recouverte de fibres diverses et un petit balai fait de fibres également. Chris nous donne le nom de chaque village que nous visitons ainsi que le nom de la tribu qui y habite. Ici nous sommes à Yinas chez les Karim. Puis nous allons à Kundiman 2 pour assister à la démonstration de sago. En fait dans la forêt, il y a toutes sortes de palmiers différents qui nous paraissaient identiques avant que Chris nous montre les différences : largeur de tronc, hauteur du palmier, forme des fruits. Le « sago palm tree » pousse naturellement dans la forêt. Il a un tronc pas très haut, 2 m environ, assez large et des branches, plus exactement des palmes, très nombreuses et qui partent tout autour du tronc. Les palmes sont utilisées pour la fabrication des toits après avoir été séchées. Là, c’est le tronc qui est utilisé. Il est posé par terre et soigneusement calé. L’homme en détache l’écorce à l’aide d’un instrument qui est une espèce d’herminette. Puis il attaque l’intérieur de l’arbre toujours avec son herminette pour en détacher des copeaux blancs, d’environ 10 cm de long sur 2 de large. La femme met ces copeaux dans un panier long et étroit et pose ce panier sur une rigole faite dans un tronc d’arbre (une autre espèce) et arrose son panier avec de l’eau qu’elle prend dans la rivière à l’aide d’une noix de coco emmanchée à une longue tige. Puis elle presse son panier et il en sort un jus laiteux, très blanc qu’elle recueille dans une autre rigole. Après décantation et séchage, elle en retire une poudre (qu’ils appellent farine). Ils peuvent cuire la farine de sago de deux façons : 1. La première façon est d’en faire des crêpes qu’elles cuisent dans des pots en terre évasés (une « crêpière » en quelque sorte) posés sur un petit feu et qu’elles retournent à la main en s’aidant d’une petite brindille pour détacher les bords de la crêpe. Nous en goûtons un petit morceau, ce n’est pas mauvais mais ça a peu de goût. 2. La deuxième façon est d’en faire un « pudding ». Elles posent dans le fond d’un grand récipient un peu de farine de sago qu’elles délayent avec un peu d’eau chaude qu’elles ont sur un autre feu à proximité. Puis quand tout est bien mélangé, elles versent une très grande quantité d’eau bouillante tout en remuant et ça se transforme instantanément en une espèce de glue. Sous ces deux formes, le sago est la base de leur alimentation. En même temps, sur un autre feu, la femme prépare une espèce de ragoût avec des poissons de la rivière et diverses herbes et ceci a l’air nettement plus appétissant que le sago. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Puis nous reprenons le bateau pour nous diriger vers une autre rivière et la remonter en direction d’une région de lacs mais un « conseiller » nous empêche de passer. Chris essaye de parlementer mais il est inflexible. Le bateau est en liaison radio avec le Lodge et Chris informe immédiatement Pauline qui elle-même informe immédiatement la direction de la compagnie (Trans Nugini tours) à Mount Hagen qui menace de ne plus utiliser le village comme arrêt de visite et donc de ne plus verser les indemnités qui sont versées à chaque visite, indemnités qui sont bien-sûr la seule rentrée d’argent possible. Du coup, Chris nous emmène dans un autre village pour y voir un piège à cochon. Hier, nous avions déjà vu des pièges à poissons très astucieux qui ont la forme d’un cône d’environ 50 cm de long et qui ont environ 20 cm de diamètre à l’ouverture. Ils sont faits de branches recouvertes de petites épines et ces épines empêchent les poissons de resortir. Le piège à cochon est évidemment beaucoup plus grand. C’est une structure également faite de branches d’arbre et cette structure s’écroule et emprisonne le cochon quand il y pénètre. |

|

|

|

|

|

|

Nous remontons un affluent de la Karawari River et nous nous arrêtons dans plusieurs villages où nous sommes bien accueillis (il n’y a eu que ce conseiller mal luné).

Il y a énormément d’enfants dans tous ces villages. Ils sont presque toujours entièrement nus et jouent dans la rivière. Ils viennent très près du bateau pour profiter des vagues engendrées par le bateau ou grimpent dans les arbres, tels des singes, et se laissent ensuite tomber dans la rivière.

|

|

Ce sont des enfants entre 2 et 10 ans. Comme nous nous étonnons de ne pas en voir de plus grands, Chris nous explique que les plus grands aident leurs parents, les filles aident à la cuisine, à la préparation du sago tandis que les garçons pêchent, chassent et aident à la construction des maisons. Les maisons sont toutes sur pilotis car elles sont construites au bord de la rivière qui peut monter rapidement s’il pleut. Les villages sont très soignés et très propres. Il y a un souci évident de décoration dans les parois latérales qui peuvent être tressées, ou en paille comme les toits. Si elles sont tressées, cela forme des dessins géométriques et si elles sont en paille, il y a généralement deux espèces de paille de couleurs différentes. Les branches de sago sont utilisées dans la construction ainsi que les palmes. Quelques fois, il y a une espèce d’échelle pour monter dans la maison, d’autres fois c’est simplement un tronc d’arbre qui est posé en oblique et sur lequel des cavités sont creusées et qui servent de marches. Assez souvent, il y a des plantes décoratives devant la maison. Il y a aussi toujours dans chaque village un « rest house » qui ressemble un peu à une hutte. |

|

|

|

|

|

Il y a un toit de chaume qui déborde assez largement, il n’y a pas de murs latéraux, c’est ouvert et il y a à l’intérieur des planches à environ 1 m de haut sur lesquelles ils se prélassent et passent apparemment beaucoup de temps, hommes, femmes et enfants ensemble.

|

|

|

|

Maurice : Réveillé à 5h30, je suis venu retrouver Pauline qui avait déjà fait du café et qui était assise à la place qu’elle affectionne sur le balcon. Et cela fait une heure que nous discutons. Nous avons passé des heures à discuter avec elle, il y a une sympathie naturelle et réciproque entre nous et elle a visiblement besoin de parler. Elle a perdu son mari en septembre, mort subitement à 54 ans d’une embolie cardiaque, et elle vient de revenir dans ce pays qu’elle aime. C’est la fille d’un missionnaire qui, si nous avons bien compris, a été assassiné en Somalie, où elle a passé plusieurs années de son enfance. Elle n’aime pas les missionnaires pour autant, elle en est tout aussi critique que moi, à vrai dire, nous sommes en phase en ce qui concerne les méfaits de la colonisation. |

|

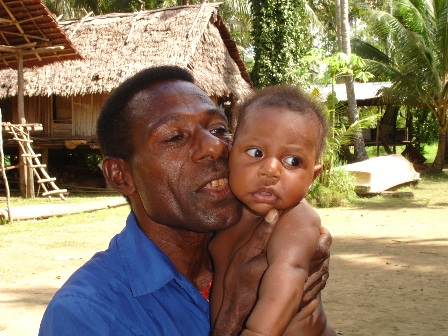

Nous venons de passer deux journées tout à fait

extraordinaires à nous promener sur la rivière et à visiter des villages, avec

notre guide Chris, qui n’a pas le charme de Paulus, mais n’est pas négligeable

non plus. Au cours de ces visites, nous l’avons vu avec une femme et

une fille qu’il a eue d’elle, beau bébé de 4 mois. Nous l’avons vu dans son

village natal en compagnie de plusieurs frères à lui, dont un de, je dirais, 25

ans, qui est allé apprendre le métier de charpentier à Mount Hagen, ce qu’il a

fait avec succès, il a même eu un « award » ! En plus il sculpte un peu, et il

s’est fait le promoteur d’un certain type de sculpture « porte-bonheur »

traditionnelle mais qui avait tendance à disparaître. Le premier jour nous avons remonté la Karawari, jusqu’à ce qu’on ne puisse plus, la rivière devenant trop peu profonde. |

|

|

|

Dans le haut, la végétation est très semblable à celle qui bordait la Temberling en Malaisie, un véritable mur végétal de chaque côté fait d’arbres et de lianes, superposés, entremêlés, entrelacés de façon inextricable et s’élevant à une hauteur considérable. Dans un premier village, tout à côté de la lodge, nous avons vu préparer le « sago » : c’est un homme, qui, pour l’occasion s’était pas mal peinturluré, qui a devant nous écorcé un morceau de tronc, puis déchiqueté l’intérieur. Après quoi une femme aux seins nus a placé les morceaux déchiquetés dans un sac en vannerie et les a brassés vigoureusement sous l’eau. La « farine » de sago, est entraînée par l’eau que l’on recueille soigneusement, en fait dans une pirogue, il ne reste qu’à laisser décanter, et sécher. Ensuite des femmes, aux seins nus elles aussi, ont préparé devant nous les crêpes, cuites sans aucune matière grasse, ni sel non plus, dans une espèce de poêle en terre posée sur un feu de bois. Nous avons goûté, ça n’est ni bon ni mauvais, ça n’a pas de goût. L’avantage de ces crêpes est qu’elles se conservent bien et que les gens peuvent les emporter, quand par exemple ils partent quelques jours pour une campagne de pêche, au cours de laquelle ils attrapent du poisson et le fument sur place. Autrement, pour tous les jours ils préfèrent le « pudding », qu’une autre femme prépare devant nous. |

|

|

Elle a une grande marmite d’eau qui chauffe sur un feu de bois et elle commence par mélanger en touillant un peu d’eau chaude à la farine de sago qu’elle a mise dans une grande bassine, cela produit quelque chose qui a l’air assez liquide, puis elle rajoute d’un coup presque toute l’eau de la marmite et curieusement le pudding prend, le résultat est assez compact, brunâtre, avec l’aspect de la colle de tapissier. Cela doit assez bien caler l’estomac. On mange ce pudding avec un ragoût fait de poisson et de feuilles cuits dans ce qui reste d’eau dans la marmite. Apparemment, les « yokoim », chez qui nous sommes, mangent toujours la même chose, quand ils ont faim et pas du tout à des heures régulières. Le régime n’est pas mauvais : ils ont l’air en bonne santé, en particulier les hordes de gamins que l’on voit, dans ce village tout nus, joyeux, vifs, agiles. On voit aussi beaucoup de beaux hommes et de belles femmes. Dans le village suivant nous assistons à une danse du poisson, avec quatre hommes et peut-être quinze femmes dansant, ils sont tous assez beaux, là je fais de bonnes photos. |

|

Les femmes se sont toutes peint le visage, mais il n’y en a pas deux pareilles, la plus grande fantaisie semble régner dans ces décorations corporelles (alors que chez les Hulis, les décorations paraissaient obéir à des règles assez strictes !) Avant-hier, il était prévu que nous allions aux lacs, lieu de pêche très fréquenté, où nous devions voir du matériel de pêche et aussi apprendre comment le poisson est fumé : mais notre bateau est arrêté très peu de temps après que nous nous soyons engagés dans le petit affluent de la Karawari menant aux lacs par un bonhomme sur la rive : c’est un « conseiller », élu local puissant d’après Pauline, qui n’a pas l’air content du tout. Il est torse nu, en pantalon civilisé, musculature impressionnante et air assez féroce. Il parlemente avec Chris, mais la chose a l’air compliquée. Chris, par téléphone dont est équipé le bateau, fait appel à Pauline, retourne parlementer, retéléphone à Pauline, puis ça remonte jusqu’au big boss à Mount Hagen (lequel est australien). On reste vingt bonnes minutes, avec des allers et retours de Chris entre le téléphone et le conseiller, la tension semble diminuer un peu, mais finalement on ne passe pas, on fait demi-tour. Je ne comprends pas vraiment, quand Pauline, au retour tente de nous expliquer, les raisons de l’affront fait à la compagnie par ce conseiller : ce qui est clair c’est que Pauline n’est pas contente du tout et que le conseiller a peu de chance de l’emporter en paradis, apparemment un de ses fils poursuit des études à Mount Hagen aux frais de la compagnie ! |

|

|

|

Finalement peu importe quel jour nous avons vu telle ou telle maison : nous en voyons beaucoup, beaucoup de fort belles. Nous en avons visité une, hier. Elles sont toutes perchées à 150 ou 180 cm du sol, la rivière débordant rituellement trois ou quatre fois l’an. Celle que nous visitons se compose d’une sale d’environ 100 mètres carrés, sans aucun meuble. |

|

|

|

|

Elle abrite apparemment deux couples et leurs nombreux enfants : sous le toit, accessible par une échelle, il y a une petite mezzanine de quelques mètres carrés où dorment les enfants, les adultes dorment sur de nattes ou paillasses qui on été roulées contre les murs. Il y a du jour entre les hauts des murs et la toiture ce qui rend l’espace intérieur assez lumineux. Dans un angle il y a deux foyers pour faire la cuisine et fumer le poisson. Nous assistons une deuxième fois à la confection du pudding de sago et du ragoût de poisson et légumes. Contre une poutre, une horloge à quartz qui donne la bonne heure, par contre s’ils ont une lampe à pétrole, ils n’ont pas de pétrole. Sur deux piliers, il y a deux espèces de trophées décoratifs ou porte bonheur, faits de tiges de bois, de brins d’herbes sèches et de plumes. Dans un très grand village de 600 habitants visité hier une église magnifique, les palmes qui recouvrent les deux murs de façade sont découpées pour faire comme des festons, avec un grand motif central qui se termine sous le toit par une figure humaine ronde d’un bon mètre de diamètre faite elle-aussi de morceaux de palmes dont certains sont peints. |

|

|

|

|

|

|

Pas mal de maisons présentent au moins un mur décoré sobrement de festons de palmes, ou de bandes de palmes différentes, il y en a de plu-sieurs couleurs, couleur paille, feuille morte, des plus rousses et des plus vertes et il y a aussi des morceaux de murs que Chris appelle « pleins », qui sont des nattes de palmes tressées, on ne voit effectivement pas au travers. La construction des maisons les occupe beaucoup, ces maisons ne sont pas éternelles, les termites en ont raison en vingt à vingt cinq ans. |

|

Il faut loger les jeunes et de nombreux villages se scindent pour des tas de raisons : deux se sont scindés pour que les familles d’enfants allant à l’école habitent plus près de celle-ci (il y a une école juste sous Karawari lodge au bord de la rivière), un autre parce qu’une partie de la population ne voulait pas faire ce que les missionnaires tentent d’imposer, un autre encore pour trouver plus d’espace de pêche, de chasse et de cueillette, des 150 habitants, 60 sont partis quelques kilomètres en amont.

|

|

|

|

L’agriculture n’est vraiment pas leur fort, quelques pieds de tabac, un peu de riz, quelques patates douces. Ils vivent surtout de ce qu’ils trouvent dans la nature qui les entoure, le sago, le fruit de l’arbre à pain (on en voit beaucoup, mais nous ne savons pas à quoi ressemblent ses fruits ni comment on les mange), les fruits , papayes, bananes et ananas (ces derniers semblent sauvages mais sont très bons, très sucrés), les poissons qu’ils piègent dans des entonnoirs en osier ou plante similaire dont le poisson, une fois engagé, ne peut ressortir, les cochons sauvages qu’ils piègent aussi. |

|

|

|

|

On voit bien quelques cochons domestiques mais peu, beaucoup moins qu’en pays Huli. La collecte de la nourriture occupe les hommes qui de plus construisent les maisons, fabriquent les canoës, toujours d’un tronc d’arbre évidé, et sculptent le bois : dans la moitié des villages notre visite est l’occasion de déployer leur production artisanale et artistique, très inégale mais on voit d’assez belles choses. Dans un village visité hier, presque tout était beau, même très beau : ce village s’est spécialisé dans la production de tambours. Il y en a de deux espèces très différentes : la première espèce ressemble un peu à nos tambours avec une peau de lézard tendue à l’extrémité d’un cylindre ou plutôt de deux troncs de cônes raccordés par leurs petites faces circulaires. Cette espèce de tambour sert à accompagner les danses. L’autre espèce est entièrement en bois, c’est une cavité creusée dans un morceau de tronc pouvant atteindre un grand diamètre (un mètre pour le tambour qui sert à appeler à la soupe dans la lodge), l’ouverture étroite est longitudinale, la longueur de l’objet est entre 1,5 et 2 fois le diamètre : on frappe les bords de cette ouverture avec un bâton et la cavité résonne donnant un son curieux, que je trouve agréable et qui porte très loin. Ces tambours sont toujours le moyen local de communiquer de village à village, apparemment le son porte jusqu’à 5 Km et ils savent transmettre des messages assez compliqués en faisant varier la façon de battre le tambour. |

|

|

Les femmes font la cuisine, entretiennent la maison, font la lessive et bien-sûr élèvent les enfants qu’elles allaitent longtemps, trois ans (pendant les quels elles ne sont pas sensées avoir de rapport sexuel avec leur mari) : elles font des tresses aussi et font du crochet, avec des fibres végétales, cela donne des sacs souvent beaux et des colliers, après avoir enfilé, en guise de perles des graines, des coquilles de noix diverses ou des coquillages.

Les tissus sont inconnus, ils ne savent ni filer ni tisser : désormais ils sont vêtus de vêtements occidentaux, pantalons, shorts, jupes, chemises, T-shirt, pour la plupart usés jusqu’à la corde, voire en lambeaux mais les femmes les lavent et les entretiennent quand même, on voit partout du linge à sécher. Les villages ne sont pas du tout à l’abandon, ils sont propres, il y a beaucoup moins de détritus et d’ordures qu’en Malaisie. Les objets utiles sont rangés, matériaux de construction, rares outils, costumes de danse sous la maison. La batterie de cuisine, et ces mangeurs de sago en ont tous, après avoir été lavée, sèche sur un égouttoir en plein air, près de la rivière, simple plateau formé de quatre planches juchées sur quatre poteaux. Nous voyons dans certains villages des abords de maisons fleuris, avec manifestement un souci d’agrément, voire de beauté.

|

|

|

|

Les enfants sont très nombreux, ont l’air bien portant

et joyeux. Tout nus dans certains villages, ils sont habillés, c'est-à-dire

portent un bermuda informe, dans d’autres, sans doute sous l’influence de

missionnaires pudibonds. Vifs et agiles, ils savent nager très tôt et très bien

conduire dès l’âge de trois ans les petites pirogues qui sont faites pour eux :

se jeter à l’eau avant le passage de notre bateau pour se trouver dans les

vagues qu’il soulève les amuse énormément, si bien qu’ils recommencent plusieurs

fois, courant sur la rive pour dépasser le bateau et se rejeter à l’eau un peu

plus loin devant.

Et cela amuse nos bateliers de soulever les plus fortes vagues qu’ils peuvent soulever et de voir rire les enfants. Apparemment tout change vers dix ans. Ceux qu’on voit, les rares ados qu’on voit sont habillés, il doit y avoir un âge où la nudité n’est plus de mise, que ce soit la pudeur des jeunes ados ou des règles sociales qui l’interdisent, et nous n’en voyons plus du tout dans l’eau, le concept de maillot de bain n’a pas gagné la région. Interrogé sur ce que font les enfants de plus de dix ans, Chris, après s’être donné le temps de la réflexion, finit par nous dire que les fils accompagnent leur père et les filles accompagnent leur mère et apprennent. Bien peu vont à l’école, toutes les écoles, même primaires, sont payantes : Pauline estime à seulement 5% la proportion d’enfants qui vont à l’école où l’enseignement se fait en anglais ou en « pidgin english » ; apprendre un métier, comme l’a fait le frère charpentier de Chris, suppose d’aller au moins jusqu’à Mount Hagen, ce qui est très difficile. |

|

|

|